急性期病院と慢性期病院の違いについて

2025.01.13

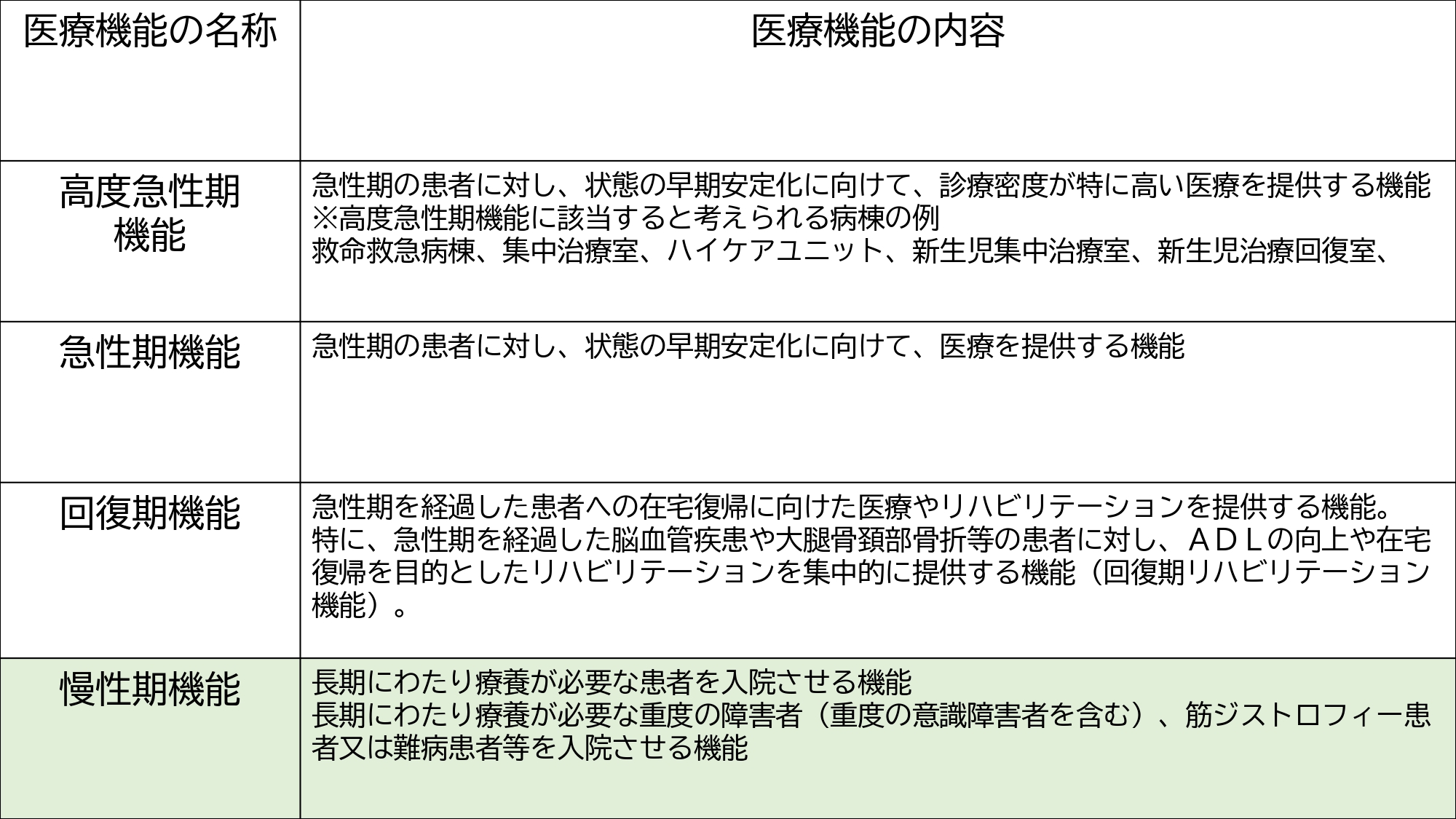

1)医療機能の内容による違い

・急性期の患者に対し状態の早期安定化に向けた医療を提供する病院が急性期病院

※急性期医療とは患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまでの時期の医療といえます。

・長期にわたり医療療養が必要な患者を入院させる機能を担う病院が慢性期病院

※慢性期医療とは病態が治療によりある程度安定した状態に至ったが、医療が必要な状態が続いている時期の医療といえます。

2)医療法で定められている人員配置基準による違い

・急性期病院では、入院患者7名につき看護師1名が配置されていることが多い

※専門特化した医療や看護が必要な患者を受け入れる県立病院や済生会病院など多くの急性期病院では、医療法により入院患者7名につき看護師1名が配置される7対1の看護体制を採用しています。

・慢性期病院では、入院患者20名につき看護師1名が配置されている

※ある程度安定した状態に至ったが長期にわたり医療療養が必要な患者を受け入れる野村病院など慢性期病院では、医療法により入院患者20名につき看護師1名が配置されている20対1の看護体制を採用しています。

3)提供する医療の違い

・急性期病院では治す医療を提供する

※急性期病院では、専門特化した治療を行うため、夜間休日を問わず24時間365日体制で高度な検査や医療の提供を行います。

・慢性期病院では治し支える医療を提供する

※慢性期病院では、急性期病院で治すことが困難で治し支える医療を必要とする患者が入院するため、必要な検査・治療・リハビリテーションは行いますが、急性期病院と同様の高度な検査や医療の提供はできません。また、胸骨圧迫(心臓マッサージ)及び人工呼吸器装着等のいわゆる延命処置も基本的には行いません。