急性期病院と回復期病院の違いについて、回復期病院と慢性期病院の違いについて

2025.03.24

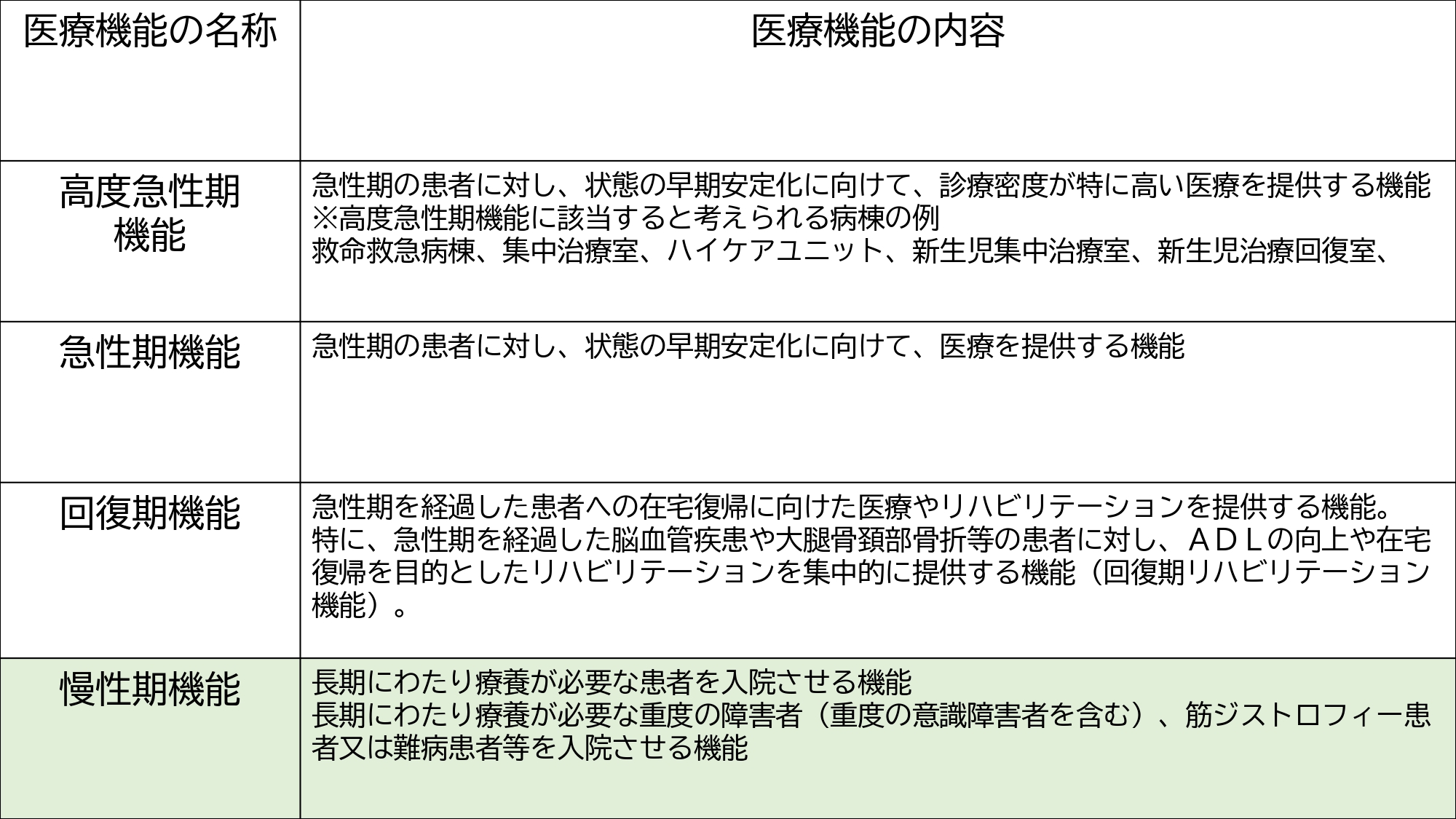

1) 医療機能の内容による違い

・急性期の患者に対し状態の早期安定化に向けた医療を提供する病院が急性期病院

※急性期医療とは患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまでの時期の医療といえます。

・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する病院が回復期病院

※急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、日常生活動作(ADL)の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能を特に回復期リハビリテーション機能といいます。

・長期にわたり医療療養が必要な患者を入院させる機能を担う病院が慢性期病院

※慢性期医療とは病態が治療によりある程度安定した状態に至ったが、医療が必要な状態が続いている時期の医療といえます。

2) 医療法で定められている人員配置基準による違い

・急性期病院では、入院患者7名につき看護師1名が配置されていることが多い

※専門特化した医療や看護が必要な患者を受け入れる県立病院や済生会病院など多くの急性期病院では、医療法により入院患者7名につき看護師1名が配置される7対1の看護体制を採用しています。

・回復期病院では、入院患者13名につき看護師1名が配置されていることが多い

※集中的なリハビリテーションを行う多くの回復期リハビリテーション病棟では、医療法により入院患者13名につき看護師1名が配置される13対1の看護体制を採用しています。

・慢性期病院では、入院患者20名につき看護師1名が配置されている

※ある程度安定した状態に至ったが長期にわたり医療療養が必要な患者を受け入れる野村病院など慢性期病院では、医療法により入院患者20名につき看護師1名が配置されている20対1の看護体制を採用しています。

3) 入院期間(在院日数)による違い

・急性期病院への入院期間は疾患にもよるが2週間程度である

※多くの急性期病院で算定している急性期一般入院基本料1の施設基準には、入院患者の平均在院日数が16日以内であることが要件とされています。

・回復期病院への入院期間は疾患にもよるが60日~180日である

※回復期リハビリテーション病棟の二次医療圏別の平均在院日数は、中央値が56日、最大で98日でありました(出典:第9回新たな地域医療構想等に関する検討会 令 和6 年9 月 30 日 資料2)。

・慢性期病院への入院期間に制限はありません

※慢性期病院である療養病床の平均在院日数は、115.5日でありました(出典:厚生労働省令和6年4月病院報告)。