「キュア」から「ケア」へ ~キュアからケアの時代に重要な「全身管理と全人的ケア」~

2025.06.24

厚生労働省が公表した保健医療2035提言書によると、「キュア」と「ケア」は以下のような区分けがされます。

「キュア」とは疾病の治癒と生命維持を目指します。一方、「ケア」とは慢性疾患など一定の支障を抱えても生活の質を維持・向上させて、身体的・精神的・社会的に健康を保つことを目指します。

急性期病院では「キュア」を提供し、専門特化した治療を行うため、夜間休日を問わず24時間365日体制で高度な検査や医療の提供を行います。一方、急性期病院で治すことが困難で「ケア」を必要とする方は、慢性期病院に転院することになります。

超高齢社会を迎え、「キュア」から「ケア」が重要な時代となっています。

医療法人社団尽誠会 野村病院では、全人的なアプローチを目指しています。

2)「多職種連携によるチーム医療」

①摂食嚥下サポートチーム(SST:Swallowing Support Team)

摂食嚥下とは、食べ物を認識して口の中に入れて飲みこみやすい形態にして、食道から胃までと送り込む一連の流れのことをいいます。 普段は何気なく行っていますが、この一連の流れに障害があることを摂食嚥下障害といいます。

当院の患者様は、ご高齢の方が多く、脳梗塞後遺症や慢性心不全、担癌状態、パーキンソン病、認知症など様々な疾患を抱えておられます。加齢や認知機能の低下、各種疾患などにより摂食嚥下障害があると、栄養摂取量が不足したり誤嚥性肺炎の発症につながる可能性があります。誤嚥とは、本来食道に入るべき唾液や食べ物が摂食嚥下機能の低下から気管に入ってしまうことをいい、誤嚥が原因で生じる肺炎を誤嚥性肺炎といいます。

当院では摂食嚥下障害が疑われる患者様に対し、医師(金沢医科大学病院 摂食・嚥下センター 助教 川上 理医師及び専任医師)・歯科医師(アドバイザー 長谷

剛志歯科医師)・看護師(中田 陽平 摂食・嚥下障害看護認定看護師、設樂 栄幸 摂食嚥下障害看護認定看護師及び専任看護師)・言語聴覚士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・管理栄養士で構成された摂食嚥下サポートチームがアプローチし、多職種連携によるチーム医療を実践しています。

②PICCチーム(PICC Team)

摂食嚥下障害などにより口から食事を摂取することが不良で腸管が使用できない場合、静脈からの輸液を目的として選択される方法(血管アクセスデバイス)としては末梢静脈カテーテル(PVC:Peripheral Venous Catheter)、中心静脈カテーテル(CVC:Central Venous Catheter)、末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)、中心静脈ポート(Central Venous Port)などがあります。

栄養状態の悪い患者様や、1週間以上食べ物を口から食べることができない患者様などに対しては中心静脈栄養が適応になります。中心静脈栄養は高カロリー輸液ともいわれ、高濃度であるため手の血管など末梢静脈から高カロリー輸液を投与すると血管痛や静脈炎を起こしてしまいます。

当院では患者様への負担及び安全性を考慮し、末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)を用いて中心静脈栄養を行っております。

当院では血管アクセスデバイスによる治療が必要な患者様に対し、医師・看護師・診療放射線技師で構成されたPICCチームがアプローチし、多職種連携によるチーム医療を実践しています。

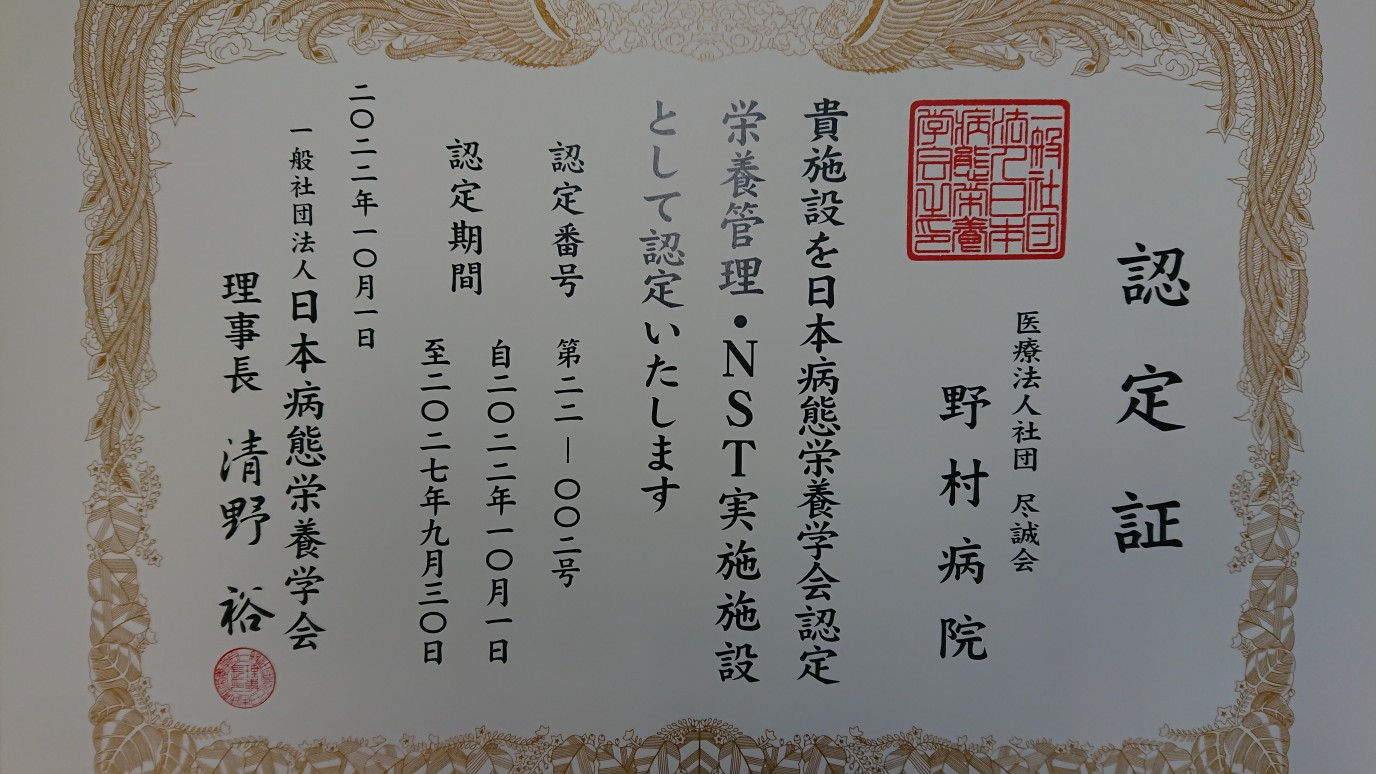

③栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)

栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)は、GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)基準による栄養状態の評価を行い、患者様の栄養管理を個々の症例に応じて医師、看護師、薬剤師、管理栄養士が多職種で実践するチームです。

栄養管理とは全ての患者様に必要な医療であり、栄養状態の安定により治療の効果が発揮される一方、栄養状態が悪いと免疫能の低下等から他の合併疾患を発症することがあります。

当院では、栄養管理に係わる研修を修了した多職種の医療スタッフがチーム医療を行い、栄養状態をより良くすることを目標にしております。

④排尿自立支援チーム (CCT: Continence Care Team)

当院では排尿自立支援が必要な患者様に対し、医師、皮膚・排泄ケア認定看護師及び専任看護師、理学療法士、薬剤師で構成された排尿自立支援チームがアプローチし、多職種連携によるチーム医療を実践しています。

当院では排尿自立支援チームが週1回院内ラウンドを行い、排尿日誌や簡易超音波画像診断装置を用いた残尿量測定結果等を用いてカンファレンスも行い、よりよい排尿ケアが提供できるよう日々活動しております。

⑤褥瘡対策チーム (PUT: Pressure Ulcer Care Team)

褥瘡とは、体のある部位が寝たきりなどによって長時間圧迫されたことにより、その場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤くなったり、ただれたり、傷ができてしまうことをいいます。一般にいう、床ずれのことです。

褥瘡があると、痛みなどによりQOL(生活の質)の低下をきたすとともに、感染を引き起こすこともあります。

このため、褥瘡対策チームでは褥瘡予防や治療、再発しにくい療養環境を整えるために、医師、皮膚・排泄ケア認定看護師及び専任看護師、専任介護士、理学療法士、薬剤師、管理栄養士が多職種で連携しチーム医療を実践しています。

⑥認知症ケアチーム(DCT:Dementia Care Team)

認知症ケアチームでは医師・専任看護師、専任介護士が多職種連携によるチーム医療を実践し、より良い認知症ケアを目標にして活動しています。

65歳以上の5人に1人は認知症になる時代となったため、魚津緑ヶ丘病院副院長 兼 にいかわ認知症疾患医療センター長で日本精神神経学会精神科専門医・指導医である紋川 明和医師と連携し、認知症ケアチームは活動しています。